学校第三次党代会以来的五年,是法学院更名独立运行的第二个五年,也是栉风沐雨砥砺奋进的五年。五年来,学院全面贯彻落实党代会精神,坚持立德树人根本任务,着力补齐短板弱项,奋力战胜困难挑战,努力强化质量特色,各项工作成效显著,取得多个零突破性成绩,学院事业全面迈上了新的发展阶段。

牢记初心使命,抓好党建引领全面工作不断迈上新台阶

学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入贯彻新时代党的建设总要求,不断强化用党的创新理论武装头脑;坚持问题导向,不断增强党的建设与思想政治工作的实效。全面落实习近平法治思想在人才培养中的指导地位。坚持师德师风第一标准,举办荣休教师座谈会,发挥校史、院史、院情凝心聚力作用,全面树立主人翁意识,教育引导广大师生强化大局意识和集体意识,营造团结一心谋发展的良好氛围,有力地保障了学院事业的全面发展。2022年、2023年学院党委连续获得考核优秀。

坚定战略地位优先发展,高水平师资队伍建设成效显著

毫不动摇坚持人才工作优先发展的战略地位。1人获得甘肃省“四个一批”人才,实现了学院省级人才称号的零突破。6人晋升高级职称(含2名正高)。新增专任教师10人,增长50%,专任教师长期严重短缺的窘境得到缓解。抓准对口支援机遇,克服两难支持教师攻读博士学位,做到愿读尽读、能读尽读。博士学位教师增长200%。9人次入选法治甘肃专家库、甘肃省首批知识产权专家库及甘肃省市场监督管理局竞争政策咨询专家;受聘省级法律咨询专家6人次,3人为首席法律咨询专家;多人担任省市人大立法顾问,为多部地方立法的起草、论证提供专家建议。

瞄准关键要素固本培元,教育教学基础性地位持续稳固

坚持德法兼修、强化实践导向,瞄准人才培养关键环节关键要素筑牢教育教学根基,高质量完成专业学位点复评(2021年)、一级学科学位点专项核验(2023年),以及新一轮本科教育教学审核评估相关工作,学科专业第三方评价排名持续攀升。

抓培养模式,坚持本科生导师四年不断线,使之成为贯通学业指导与职业发展、专业教育与“双创”教育、理论学习与实践实训的基本桥梁,学生在省内模拟法庭比赛、法律专题辩论赛、法律文书大赛中取得喜人成绩。

抓培养过程,自2020年起,实施学位论文预开题、预答辩,强化集体指导,抓早学位论文质量关;强化、量化专业学位课堂教学改革及培养过程要求,抓实法律专业学位研究生规模化培养要求下的潜在问题。研究生在全国法律文书大赛中斩获三等奖,取得标志性成果。

抓教研教改,3项成果实现学院独立运行以来的零突破:《民法分论》课程入选省级一流课程;《宪法学》课程获得省级课程思政示范项目;1项成果获得学校教育教学成果二等奖,并获甘肃省教育教学成果培育项目立项。

紧盯重大需求潜心钻研,高质量成果产出态势稳中有升

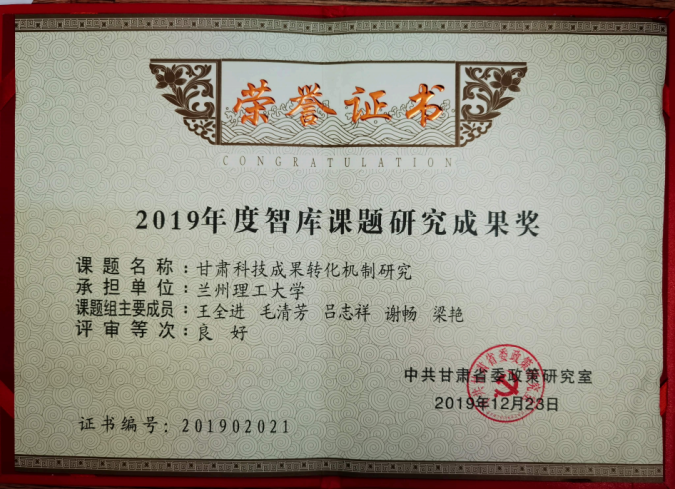

聚焦全面依法治国实践,紧盯经济社会发展重大需求开展科学研究。3项国家社科基金项目获得“良好”等级结项。新增4项国家社科基金项目,实现了国家社科基金青年项目的零突破,27%的教师有主持国家社科基金项目经历。新增国家部委项目3项,其他省级、厅级项目20余项。在社会科学文献出版社等出版社出版专著13部,参编本科生、研究生教材5部。在《中国政法大学学报》《法学》等刊物上发表论文近200篇。研究成果获得甘肃省哲学社会科学优秀成果二等奖等多项奖励。

承办学术盛会扩大影响,高层次学术交流机制不断稳固

举全院之力承办中国法学会社会法学研究会2021年年会,本学科“大咖”云集,实现了学院承办全国性二级学会年会的零突破,显著扩大了办学影响并赢得广泛赞誉。

办好红柳法学大讲堂、红柳法律职业讲堂,营造理实并重学术氛围,以“教材上的专家学者”及一线业务专家为主要的邀请对象,提高学术交流层次,助力师生学术创新与实践创新。创造条件支持教师走出校门,2/3的专任教师可获得外出学术交流的支持。

突出实践育人强化硬件,高标准办学条件建设保障到位

全面落实法学法律人才培养的实践导向及应用能力导向,建成通用职业能力训练与学科专业特色对口型实践实训基地十余家。设立“杰隆律师奖学金”“炜衡法律人才培育基金”以及接受甘肃勇盛律师事务所校友等其他社会力量捐助,创造条件支持师生职业发展。

学院整体搬迁至文理楼,教学实验专用面积近1500㎡,较之过去翻一番。投资近300万元建成设备设施一流的法律实务综合模拟训练平台,成为引进法治工作部门优质资源进课堂的重要窗口。建成多间教授独立工作室、研究所及研究生学习室等功能用房,为把教学延伸至教室之外、延展至育人全过程提供了保障。

结语

回望过去,学院已经度过了最困难的时期。展望未来,我们将进一步夯实育人根基,突出质量导向,保持定力,主动谋划,立足学科特色、学院特色,加大院内综合改革,强化要素协同,不断提升办学能力。